森林の資産価値を高めて積極的な活用を

いま林業は転換期を迎えている

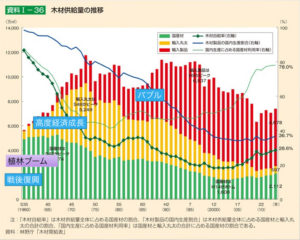

現在、林業を取り巻く状況は大きな転換期を迎えています。特に木材需要が変化しています。

木材需要と言えば建築資材としての需要がすぐに連想されますが、建材以外の使用目的による需要が高まりつつあるのが現状です。

1)建材需要の展望

「杉材」

全体の需要としては、やや微減ですが輸入材と国産材の需要比率に変化が起こっていて国産材の需要が年々高まっている

(原因)

為替レートの変動や輸送コストの急騰で輸入材は高額になっている

市場における国産材の価格競争力が高まってきた背景

「集成材」

中でもCLTに利用する木材需要が今後大幅に見込まれる

CLTとは

Cross Laminated Timberの略称で、ひき板(ラミナ)を並べた後、繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料です。 厚みのある大きな板であり、建築の構造材の他、土木用材、家具などにも使用されています。

2016年4月にCLT関連の建築基準法告示が公布・施行されました。これらにより、CLTの一般利用がスタートしています。

2)建材以外の新規需要

建材以外の木材需要の中でも代表的な例をご紹介します。

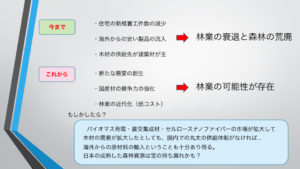

「バイオマス発電用の木材チップ」

“バイオマス”は、動物・植物などを由来とする生物資源の総称です。家畜の糞尿、食品廃棄物、木質廃材などの有機ゴミを直接燃焼し、発生する熱を利用して蒸気でタービンを回す仕組みです。 火力発電の燃料(石油・石炭・天然ガス)が有機ゴミに変わったものとお考えいただけるとわかりやすいかもしれません。

有機ゴミだけでは燃料が安定供給できないため木材チップを燃料にして安定的な発電を行っています。

「セルロースナノファイバー」

植物をナノレベルまでに粉砕するとゲル状になり、これを固めると鉄の5倍の強度・鉄の5分の1の軽さを持つ樹脂を形成できるというもの。

実用化は少し先ではありますが、現在大変注目されている研究分野です。主原料としては、樹の枝や葉っぱを原料とします。

いままでの林業では捨てていたものが原材料として活用でき、需要拡大が期待されています。

丸実の持つ懸念

林業の可能性が高まる展望がある一方で、丸実には二つの懸念があります。

一つめは木材需要が拡大しても国産材が供給できないと「また外国から買ってこよう」ということになるのではないかという危機感です。

二つめは、県内に目を向けたら蓄材積量の多い県内ではありますが、他県と比較してみれば木材の生産量が低いことです。当然林業機械の活躍も少なく森林整備がされてないことを意味します。このことは大きな需要がきた時に、大きな工場も人も他県にもっていかれてしまうことです。

需要がどんなに拡大しても日本の山から木を切り出せなければ、再び外材に頼らざるを得ない状況になってしまいます。

これからの森はどうしたら良いのか?

先祖が作ってくれた林を宝の持ち腐れにしないように活用できるようにすることが、今を生きる我々の課題です。

今後拡大が見込める木材需要に対応するため、基盤整備をしておく必要があります。本格的な需要拡大を迎える前に一足先に「いつでも出荷できる準備」を済ませることを強くお勧めします。

「木材の買い取り価格の変遷」

①昭和55年頃

杉の丸太(直径14〜22cm・長さ4m) 1㎥ 約4万円

②平成27年頃

杉の丸太 1㎥ 約1万円強

バイオマス材や集成材 1㎥ 約5千円〜9千円

※但し、買取単価は安いが全量を買い取ってくれます。

現状でも需要に対して供給量が絶対的に不足しています。今後は買い取り競争が起きつつあるため買取相場が若干上がる可能性も予想されています。

そこで、あなたの山を「樹齢50年の木材がほしい」と言う人が現れた時、即座に出荷できるように基盤整備しておきましょう。

需要が拡大してから、基盤整備を着手するのでは遅いので、他県に負けないよう今から少しずつ補助金を活用し整備しておきましょう。競争相手がたくさん現れて価格競争に巻き込まれる前に「自分の持ち山はいつでも木を切って出せる状況にしておきましょう。」

これが丸実のご提案です。

その基盤整備のために国や自治体が様々な補助金制度を用意しています。基盤整備の費用は補助金で補うことができるので、これを活用して事前に準備を済ませておきましょう。補助金を上手に活用して「求められる木材」を「いつでも集荷できる」ように作っておきましょう。

今後の木材需要を見越した森林整備

「昔の林業」

1㎥の丸太の生産コストは約1万円で売価は4万円。

(原因)

木材を伐採し運び出すまでに莫大なコストがかかった

・人力による作業

・冬期間は作業ができない

・A材だけを出荷し、需要の少ないB材C材はほとんど山に捨ててきた

高コストでも収益があり山主に還元することができました。

「これからの林業に求められること」

①低価格

②安定供給

昔のやり方では市場の要望に対応できません。山主さまとしては低価格で販売しても収益が上げられるようにする工夫が必要です。

1㎥4千円で出せるように効率化すれば、どの様な目的で販売しても損をしないという状況にしておくことが必要です。

【丸実の提案】

1㎥4千円で出せる森づくりをしましょう。

具体的には

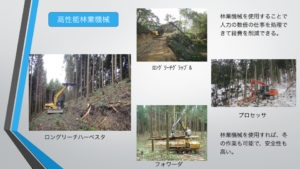

①機械化による低コスト化

②山に作業道をつける

林業機械の稼働率をあげる高密度路網

可能な限り山に道を作り林業機械で作業し、木材ばかりでなく枝葉に至るまで出荷し現金化する工夫が必要です。

そして活用する森と活用しない森を分けて考え、使える山は徹底的に活用して収益を上げ、使えない山は野に返す。

場当たり的な森林整備ではなく、活用を決断したら徹底的に且つ計画的に整備をしましょう。

このような山を作っていれば、高付加価値の山になるでしょう。

丸実の整備作業について

当社の森林整備の間伐作業では、林業機械による作業が中心でチェーンソーで木を切ることは少なくなってきました。

林業機械を使えば人力による作業の数倍の早さで作業ができ、昔30〜40人必要だった作業が5〜6人で行うことができるようになっています。

又、冬に雪が降っていても問題なく作業することができ、人力作業よりもはるかに安全性が高くなります。

「ロングリーチハーベスタ」

立っている木をつかみ切り倒し、木をつかんだまま枝葉を払い適当な長さに切り揃えることができる重機。伐倒から玉切りまで1人で作業ができる。ロングリーチグラップルとプロセッサの作業をこれ1台でこなせる。

「ロングリーチグラップル」

アームが長く12mほどあり、伐倒した木を作業道まで引っ張り出すことができる専用の重機。

「プロセッサ」

引き出された木を枝払いしたり玉切りしたりする専用の重機。

「フォワーダー」

玉切りされた木材をアームで荷台に積み込み運搬する重機。

丸実の作業スタッフの大半は複数の重機を操作でき、全て操作できるスタッフも少なくありません。スタッフ全員が全ての重機を操作できるよう資格取得にも力を入れています。

ここで注目していただきたいのが、全ての作業が作業道の上で行われている点です。林業機械であっても道がないところでは充分な機能を発揮することはできません。そのような理由から重機が入れる作業道を整備しておくことが最も重要です。(そのため国も作業道整備には補助金を付けています)

【丸実の作業道について】

壊れにくく長期間利用が可能な道づくり。

10年後、20年後の間伐や主伐の時にも使える耐久性。

林業は成長産業

需要拡大が大いに見込めることから国は林業を成長産業として位置づけています。しかし、国も無尽蔵に財源があるわけではありません。そこで国は森林を整備する「意志のある所有者」と「意志のない所有者」を選別しようとしていると思われます。

広く浅くの補助ではなく、森林整備の「意志のある山主」にはより手厚い補助金制度を実施しているからです。現在は年々少しずつ補助金の総額は低下しているというのが状況です。いずれ木材需要が拡大し市場も大きくなった際は行政からの補助金は打ち切られることも考えられます。

そのようになる前に補助金を活用して必要な整備を終わらせて準備を済ませておきましょう。準備しておけば、後から対策もいろいろ考えられます。

「補助金申請の条件」

村上市の場合

行政が決めた区分けの中で合計で30ha以上の面積が必要です。

1人の所有者でなくても複数でも申請できます。

1人当りの所有面積は少なくても可能。複数所有者の合計が30ha以上で一つの計画にします。(団地化)30haに満たなかった場合は足りない分の所有者は丸実が募集し取りまとめを致します。

計画が受理された場合、最低面積の間伐を5年間で実施することが義務化されます。実施の責任は所有者ではなく、計画を申請した業者が負います。

所有者は整備を森林施業プランナーに依頼するだけです。経営計画を策定すれば補助金を利用して森林整備ができます。